ایک ادیب بھی بالکل اسی نومولود کی طرح بھوک اور چیخ کا درد گھٹی میں لے کر اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے لیکن پھر وہ اپنی حساس سرشت کے باعث زندگی کے سبھی ابھوگ لمحوں کو اپنی تپسیا کی طرح کاٹتا ہے۔ اس کا دکھ بہت عظیم ہوتا ہے کیونکہ یہ محض اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ پورے انسانی سماج کے دکھ پر محیط ہوتا ہے۔ اس کا ہر خیال پہلے روح کے گربھ استان میں مدتوں پلتا ہے پھر کہیں جا کر خیال کا یہ جین لفظوں کا مکمل مولود بن کر جنم لیتا ہے۔ اس سارے تخلیقی عمل میں درد زہ جیسے شدید کرب انگیز ادراک کو سہنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر اس کے لفظوں میں، پڑھنے والے کے شعور و فہم کو چھونے یا متحیر کرنے کی استعداد جنم لیتی ہے۔

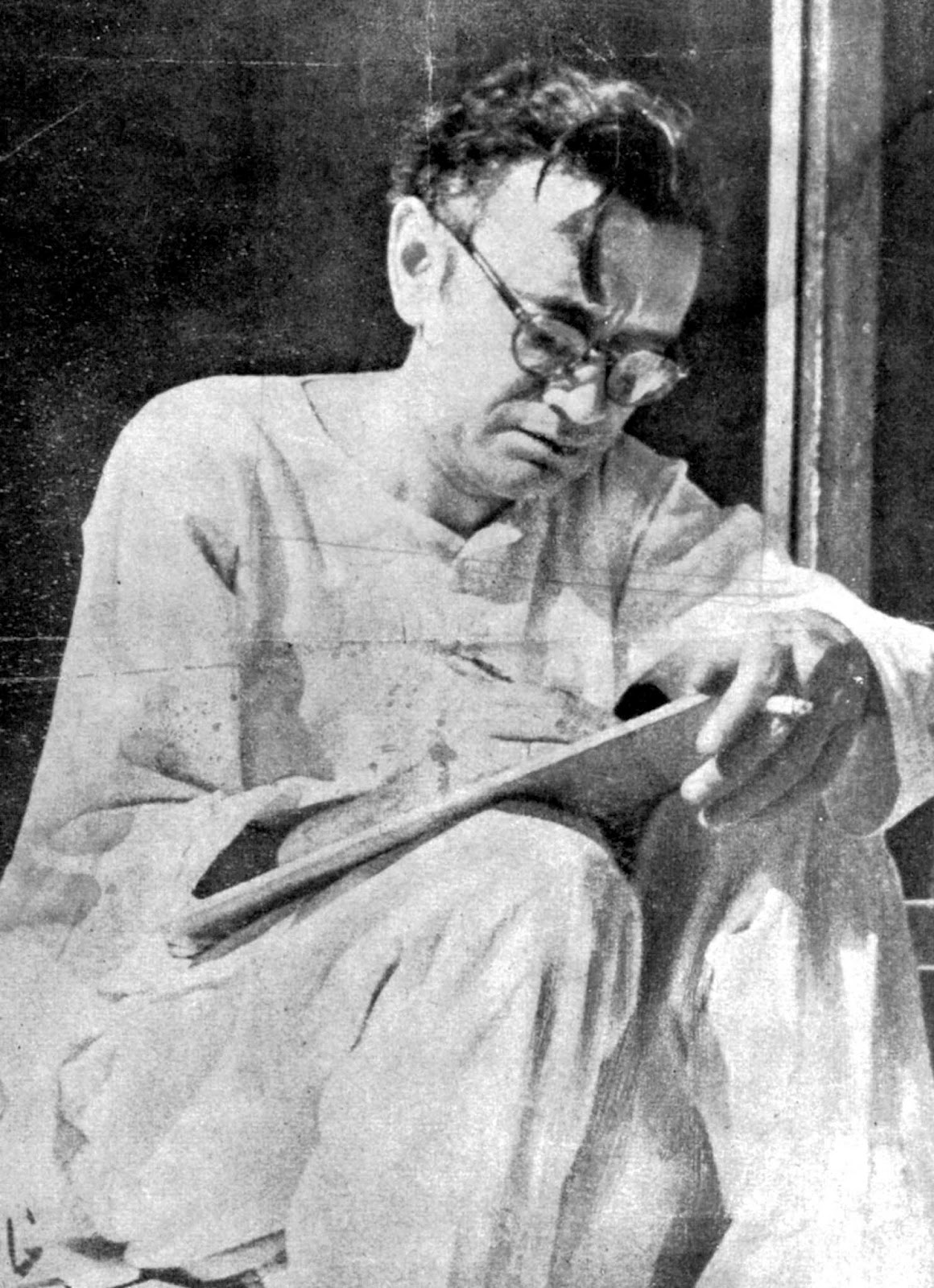

ایک بڑے لکھاری کے شعور کی اٹھان اس کی اپنی ذات کے مکمل انحراف اور اپنی آسودگئِ حیات سے مکمل چشم پوشی کے بعد سامنے آتی ہے۔ یعنی اسے نروان کی خاطر دنیا اور آسائش کو خود پر حرام کرنا پڑتا ہے اور سوچ کے تپتے صحراﺅں میں اپنے جلتے بلتے وجود کے درد کو سینچنا پڑتا ہے تاکہ گیان کے موتی سمیٹ سکے۔ جو شخص اپنی ذات سے منحرف رہے جو اپنے سکھ کو تیاگ دے اس کی زندگی کا حاصل اس کے لئے کیا ہوگا؟ اور پھر بھی اگر اس کے حصے زمانے بھر کی تہمتیں ہی آئیں تو کیا وہ جیتے جی مر نہ جائے گا، جیسے آج سے کئی سال پہلے سعادت حسن خون تھوکتے ہوئے مر گیا؟

وہ ایک باغی تھا۔ لیکن ایسا باغی جس نے معاشرے کی کڑوی سچائیوں سے نفرت کھا کر اسے ترک نہیں کیا بلکہ اس کڑوے کسیلے سماج کے ہر زہر کو اپنے حلق میں اتارا۔ وہ اس بدبودار، تعفن ذدہ معاشرے کے گدلے، غلیظ گارے میں اتر کر روز اس کی عیبوں بھری سچائیوں کو کریدتا اور پھر رات کے کسی ٹوٹے، اجڑے پہر میں انتہائی شکستہ دلی سے انہیں کا غذ پر اتارتا۔ وہ معاشرے کو آئینہ دکھانا چاہتا تھا۔ ان کے بدن سے لتھڑی غلاظتیں دکھانا چاہتا تھا۔ لیکن لوگ منہ چھپانے کو جب کہیں جا نہ ملتی تو اسے ہی معتوب ٹھہرانے لگتے۔ اگر وہ کچھ اور سال جی جاتا کم سے کم اس ملک میں مذہب مذہب کا کھیل شروع ہونے تک، پھر تو ضرور اس باغی کو سنگسار ہی کیا جاتا۔ یا پھر وہ کسی بپھرے ہوئے سرکش ہجوم کے ہتھے تو چڑھ ہی جاتا۔

منٹو کو حقیقت نگار کہیں یا تند و تلخ لفظوں میں گندھی سچائیوں سے کھیلتا ایک بے باک کھلاڑی۔ وہ جس طرح معاشرے کی پسی ہوئی، چوٹ کھائی ہوئی، سو سو بار اجڑ کر بھی آباد نہ ہونے والی عورت کے بدن کے زخم جرأت سے دکھا گیا یہ کسی اور ادیب کی تحریر کا خاصہ نہ ہو سکا۔ وہ اپنے ایک مضمون "عصمت فروشی" میں لکھتا ہے "یہ عورتیں اجڑے ہوئے باغ ہیں۔ گھورے ہیں، جن پر گندے پانی کی موریاں بہہ رہی ہیں۔ اور یہ ان گندی موریوں پر زندہ رہتی ہیں"۔ ایک جگہ اپنے خطاب میں کہتا ہے

"چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے، میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک ٹکھیائی رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتے میں کبھی کبھی یہ ڈراﺅنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آ رہا ہے۔ اس کے بھاری بھاری پپوٹے جن پر برسوں کی اچٹی ہوئی نیندیں منجمند ہو گئی ہیں۔ میرے افسانوں کا موضوع بن سکتی ہیں۔ اس کی غلاظت، اس کی بیماریاں، اس کا چڑچڑا پن، اس کی گالیاں، یہ سب مجھے بھاتی ہیں"۔

شاید عورت سے دکھائی گئی اس کی یہ ہمدردی ہی تھی جو مرد کے معاشرے کو کبھی بھا ہی نہ سکی۔ یہ معاشرہ اسے عورت کو لفظوں میں برہنہ کیے جانے کے ملال اور طیش میں تو گھلتا ہے، لیکن سماج کے ہاتھوں سر بازار ننگی ہونے والی عورت کے بدن پر چادر آج تک نہ ڈال سکا۔ ان کے لئے منٹو کی تحریریں عیاشی کا سامان تو بنیں لیکن ان تحریروں کے پیچھے چھپے منٹو کے آنسو انہیں کبھی دکھائی نہ دیے۔

اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے لوگوں پر رومانیت کے طلسم کا جادو نہیں چلایا، اس نے دکھ سے بھری کہانی لکھ کر اختتام پر سب کچھ اچھے سے نمٹا دینے سے بھی گریز کیا، اس نے کسی یوٹوپیائی دنیا کا سحر انگیز نقشہ نہیں کھینچا۔ اس نے تو انسان کی سبھی منافقتوں، ریاکاریوں اور سیاہ کاریوں سے بھری پوٹلی سے اس کے گناہوں کے چھوٹے بڑے سنپولیے نکال نکال کر دکھلائے۔ اس نے کہانی کے اختتام کو بھی کسی اچھوتے خیال سے ندرت یا دلکشی عطا نہیں کی بلکہ وہ موضوع کی تلخی ہماری روح میں اتار دینے کے ہر حربے کو تادم تحریر نبھاتا ہے۔ اس کا قلم "تخریبی" تھا، ہاں "منفی" بھی تھا۔ اس لئے کہ ہماری خباثتوں کو للکارتا تھا۔ ہمارے باطن کی غلاظتوں کو کسی لگی لپٹی سے بیان نہیں کرتا تھا، سرعام توہین کر جاتا تھا۔ اس کی فہم میں ایسی کوئی لانڈری تھی ہی نہیں جہاں اس معاشرے کی آلائشوں کو دھو سکے۔ وہ مصلحت کوش نہیں تھا کیونکہ اسے اپنے سکھ یا خوشی سے لگاﺅ نہ تھا۔

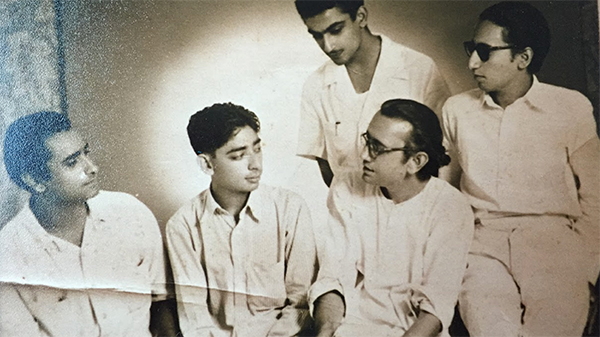

تقسیم کا دکھ اس کے رگ و پے میں ایسا اترا تھا کہ جس نے اسے خون تھوکنے پر مجبور کر دیا۔ دکھ کی دیمک اس کے جسم کی شہتیروں کو اندر سے کھا گئی۔ اس کرب کا اظہار اس نے "کھول دو"، "ہرنام کور"، "رام کھلاون"، "عزت کے لئے" اور "ٹھنڈا گوشت" وغیرہ میں کیا۔ اس نے تقسیم کے دوران دیکھے ہر خونی واقعے کے ہر ذمہ دار کو بیچ چوراہے عیاں کیا۔ اس کے عیب بنا مذہب اور عقیدے کی تفریق کے بیان کیے۔ اس نے تقسیم کی آواز سن کر اپنی اپنی چھریاں اور چاقو تیز کرتے ان انسان نما حیوانوں سے شدید نفرت محسوس کی جو بقول اس کے چاہتے تھے کہ بازاروں میں دیگر اجناس کی طرح انسانی گوشت پوست کی بھی دکانیں سجائی جائیں جہاں ہر تھڑے پر انسان کے اعضا لٹکے ہوئے دکھائی دیں۔ اسے ان ڈھونگی لیڈروں سے بھی نفرت تھی جو مذہب کا ڈھنڈورا پیٹ کر اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کے جذبات مشتعل کرتے۔ جلیانوالہ باغ کا واقعہ اس نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ اس وقت محض سات سال کا بچہ تھا لیکن اس نے اپنا پہلا افسانہ "تماشہ" اسی سانحے پر لکھا۔ یوں لگتا ہے کہ انسان اور انسانیت کی درد بھری چیخ کی گونج اس کے اندرکچھ یوں ٹھہر گئی تھی کہ پھر اس کے تخلیقی شعور سے ہٹ نہ سکی۔ بعد ازاں "نیا قانون" اور "ماتمی جلسہ" جیسے افسانے بھی انگریز سامراج سے اپنی نفرت کے اظہار کے طور پر لکھے۔ منٹو نے بھوک، استحصال، جبر، ظلم اور اسی طرح انسان سے جڑے کئی اخلاقی، سماجی و تمدنی مسائل پر کھل کر لکھا۔ اور اپنے کیتھارسس کا سامان کیا۔ "ٹوبہ ٹیک سنگھ" روح کو جھنجھوڑنے والا ایک ایسا افسانہ ہے جسے منٹو کی افسانہ نگاری کا شاہکار قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

منٹو نے جنس کو بیان کیا لیکن انسانی فخر کا اظہار بنا کر نہیں بلکہ عورت کے جنسی استحصال کو مرد کا مکروہ فعل گردانتے ہوئے۔ وہ ایسے معاشرے کی تمنا کرتا تھا جس میں گھٹن کا پہرہ نہ ہو۔ وہ گھٹن جو انسان کو جنسی و ذہنی امراض میں مبتلا کرتی ہے۔ حالانکہ ہم آج منٹو کو تسلیم کیے بنا اور اسے کھل کر پڑھنے کے بغیر بھی ایک جنسی معاشرہ بن چکے ہیں جہاں پانچ سال یا چار سال کی بچی بھی اس حیوانی شر سے محفوظ نہیں لیکن پھر بھی اگر ہم خود کو ایسے عزت دار سمجھتے ہیں کہ منٹو ہماری عزتوں پر حرف کا باعث بن سکتا ہے تو چلیں اسے اس موضوع سے الگ کر کے دیکھ لیں۔ بہت جگہ بہت کچھ ایسا پڑھنے کو بھی ملے گا کہ ہم متحیر رہ جائیں گے۔

منٹو کا آخری دکھ تقسیم تھا۔ اپنے اس دکھ کو دردمندی سے لکھتا رہا۔ لیکن تقسیم کے بعد کے حالات سے بھی غافل نہ تھا۔ ایک مضمون میں لکھا ہے"ہماری بٹی ہوئی تہذیب، ہماراتقسیم شدہ تمدن، ہر وہ چیز جو ہمارے ہی جسم سے کٹ کر ہمیں ملی ہے۔ مغربی سیاست کے بھوبل میں دفن ہے۔ ہمیں ان سب کو نکالنا ہے۔ جھاڑنا پونچھنا ہے تروتازگی بخشنا ہے اور اس طوفان میں جس جس شے سے ہم محروم ہوئے ہیں اسے دوبارہ حاصل کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں ان زخموں کی دیکھ بھال کرنی ہے جو ذرا سی غفلت پر ناسور بن جانے والے ہیں"۔